中国是全球制造业大国,但规模虽大,技术未必就强。中国企业互联网+制造的三个基础:创新生产硬件、软件一体化、外在移动互联网,与世界一流水平相比,移动互联网发展的最迅速,而创新生产硬件、软件一体化还处在追赶的阶段。在这样独特的发展形势下,我们不得不走出一条具有中国特色的互联网+制造业道路。

中国发展互联网+制造业的优势和劣势

中国发展互联网+制造业的优势,一是国家政策支持,已经出台一系列的高新技术产业规划;二是市场规模巨大,发展前景广阔;三是已经发展起比较完善的工业体系,尤其在ICT产业中已经局部领先;

政策支持:从中央政府到地方政府,已经为制造业转型升级制定多项支持计划。2012年7月,国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的通知,将新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等七大产业列为国家重点发展的新兴产业。并把物联网、云计算单独列为重大专项工程。“中国制造2025”已经出台,将互联网和制造业结合,作为未来制造业发展的重要方向。

市场前景广阔:2012年中国制造业增加值占全球制造业增加值的22.4%,居全球第一位,比排名第二的美国高5个百分点,是排名第三的日本的两倍多。而且中国的制造业中劳动密集型企业仍然占据很大份额,未来提升的空间很大。根据Accenture的估计,若保持现状不变,未来15年工业物联网将为中国的GDP累计贡献4970亿美元;如果对工业物联网采取适当的倾斜措施,这一数字将大幅提升。

ICT产业领先:在移动通信领域,华为、中兴已经是全球领先的电信设备供应商,中移动是TD-LTE标准的重要推动者之一,中国企业在这方面已经建立起自己的知识产权武器库。在应用端,中国的移动互联企业也已经取得全球领先地位。

中国在发展互联网+制造业的劣势也很明显。主要体现在国内企业工业从软件到硬件发展系统性滞后的局面没有显著改变。软件方面,中国的工业软件开发,特别是数控机床、机器人等工业级系统软件开发的能力较弱,与国际先机水平相比差距较大,成为制约中国高端制造业发展的重要瓶颈之一。硬件方面,中国工业自动化的关键零组件仍然严重依赖进口,开发能力较弱,技术积累不足。成为制约中国高端制造业发展的另外一个重要瓶颈。

中国发展互联网+制造业的战略选择

国内在“十二五”期间也陆续开始对互联网+制造业的相关课题进行了研究,例如李伯虎院士研究团队提出的“云制造”,为互联网与制造业结合的方式和路径做了详尽描绘,实际上可以看成是中国版的“工业4.0”。

但换个角度思考,从M端推进互联网+制造业对中国的制造业是否是最优选择?M版制造业的创新需要大量的技术积累,对于工业3.0中领先的国家,工业4.0是一个平滑过渡,是制造业自动化向云端的自然延伸。而国内还在补齐3.0时代的短板,在加号后的这一端实现跳跃式发展难度极大。反之,在I端,不管是移动互联网还是物联网,都属于新生事物,处于创新爆发阶段,国内企业在这方面与国际领先水平差距不大,甚至还要超过国际同行。

两手抓:I+M混合版

李克强总理在今年两会的政府工作报告中,提到了两个重要的概念,一个是“互联网+行动计划”,另外一个是“中国制造2025规划”。前者强调利用互联网的力量推动传统产业转型升级,后者被外界解读为中国版的工业4.0。这实际上是一个中国特色的I+M混合版的互联网+制造业规划,两者并举,既不偶然也不孤立。制造业在国民经济中地位举足轻重,互联网+如果没有办法撬动这个大块头,对中国经济转型升级的贡献终究有限。反过来说,移动互联为中国传统制造业布局全球、升级服务提供重要的机会窗口,特别是对中小型企业、创新型企业尤其如此。坐失这一战略机遇后续与全球领先企业的竞争之路必多坎坷。

新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。

中国发展互联网+制造业的未来展望

目前国内的制造业还处在起步的“移动互联”层,高一级的“数据交换”层还没有普及,在这样的情况下,广泛的“效率提升”、“产业变革”、“经济转型”都还只是一个美好的愿想而已。反过来想,互联网+制造业如果提升到较高的层次,那么变革后的制造业、转型后的工业经济,会是一个什么样的场景呢?

首先,企业的边界被打破。

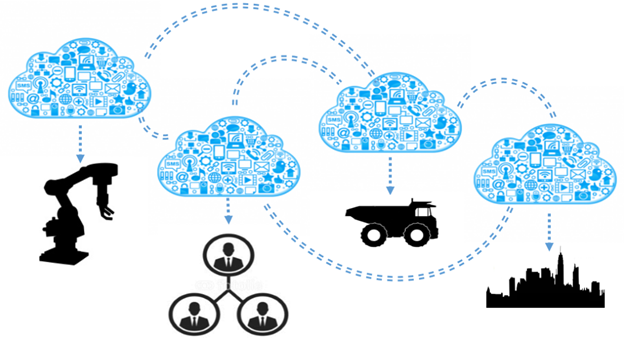

产品全生命周期中的不同生产和设计开发任务,在大中小企业中合理分配,协同生产。这种网状结构是去中心化的,高度发达的互联网、能力强大的云平台在很大程度上弥补了中小企业的规模劣势,达至企业不论大小,谁有关键的创新能力,谁就可以成为产品生产全过程的组织者,信息不对称带来的效率损失被控制在很小的范围内。

其次,软件硬件平衡发展。

以企业级软件为入口的硬件互联网及机器上的传感器为基础,实现机器与机器、机器与人在云平台上的实时交互,形成人与机器的社交网络。强大的计算能力配合丰富的数据,对产品从生产规划设计到售后服务的全生命周期事先模拟,实物损耗被降至最低。

最终,新型工业经济体系成型。

这必然是一个大而强的产业系统:从上游的关键零部件、工业自动化系统、新材料,到中游的装备制造、汽车、飞机,到下游的销售消费,全面提升的高效产业系统。这也是“中国制造2025”规划的产业发展方向,也是“互联网+”最终层在制造业中的完成形态。